古代画家们是怎样描绘天安门的呢

在中国历史上,天安门作为政治和文化中心的象征,其形象被无数画家用笔勾勒出,并融入了中国艺术史的宝库中。这些作品不仅仅是对一座建筑物的捕捉,更是对时代背景、社会风貌和人文精神深刻的反映。

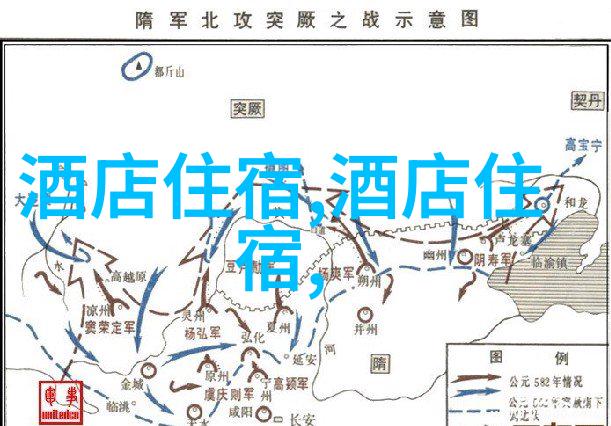

首先,我们要了解的是,天安门图片并非只是简单地记录了建筑物外观,它们往往承载着特定的历史意义。例如,在明清时期,许多画家会将天安门置于富丽堂皇的大街小巷之中,或与高山流水相结合,以展现皇权威严和国力强盛。在这些作品中,画家的笔触优美、色彩鲜艳,不仅展示了当时城市景观,还隐喻了国家繁荣昌盛。

其次,我们可以看到,在民国时期,一些新兴艺术形式如木版印刷术和油画技法得到了普及,这为描绘天安门提供了新的视角和技术手段。一些现代派作家则尝试以更加直接而生动的手法来表现这座宏伟建筑,如李可染、张大千等人的作品常常采用直射光线,使得天安门显得格外震撼。而在革命浪潮中的某些作品,则充满激情与理想主义色彩,用以传达民族复兴的情感。

再者,在改革开放后,随着摄影技术的发展,对于拍摄城乡面貌尤其是北京市区内著名景点——包括但不限于故宫、大钟塔等——进行有意识地捕捉与创作成为一种流行趋势。这时候出现了一批具有现代审美感受性的照片,它们通过不同的角度、光影效果以及生活细节构建起一个全新的城市图像,让我们从不同视角去理解这座城市及其变化。

最后,我们不能忽略那些为纪念重要历史事件或人物而创作的一系列画像。在这些画像中,无论是毛泽东站在台上的场景还是周恩来的致辞瞬间,都被赋予了一种超越时间空间限制的人文关怀。这样的图片不仅记载着过去,更向未来传递着启示与希望。

总之,从古至今,无论是在封建君主统治下的礼仪制度还是在民主共和体制下的人权保障体系,每一次对于“天安门图片”的描绘都是一次对国家身份认同进行重新定义和探索的过程。它们不是单纯的事物描述,而是一种文化自觉、一种思想表达、一种精神追求,是我们民族智慧结晶的一部分,也是我中华民族永恒灵魂的一抹痕迹。